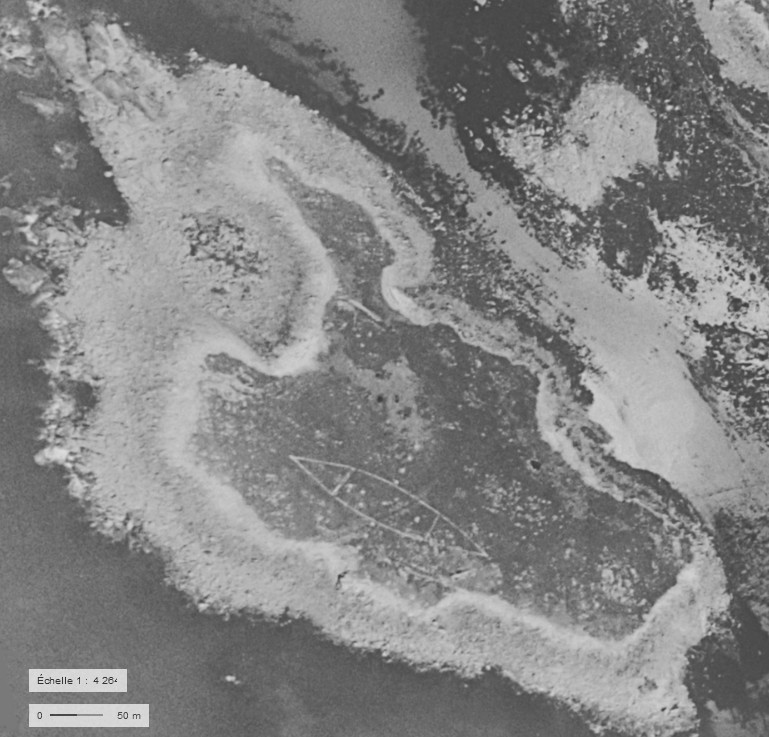

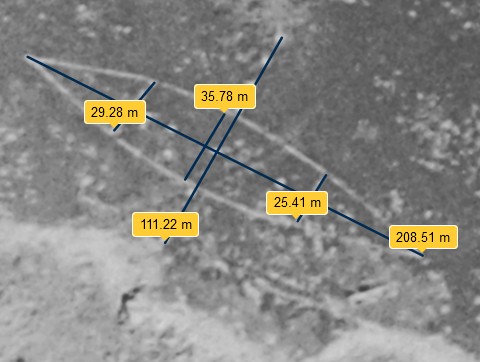

Deux croix antiques, sont les vestiges possibles d´un très ancien lieu d´inhumation…

Une chapelle serait enfouie sous la dune…

Comment expliquer “le touchant symbolisme de la dévotion à Saint André” ?

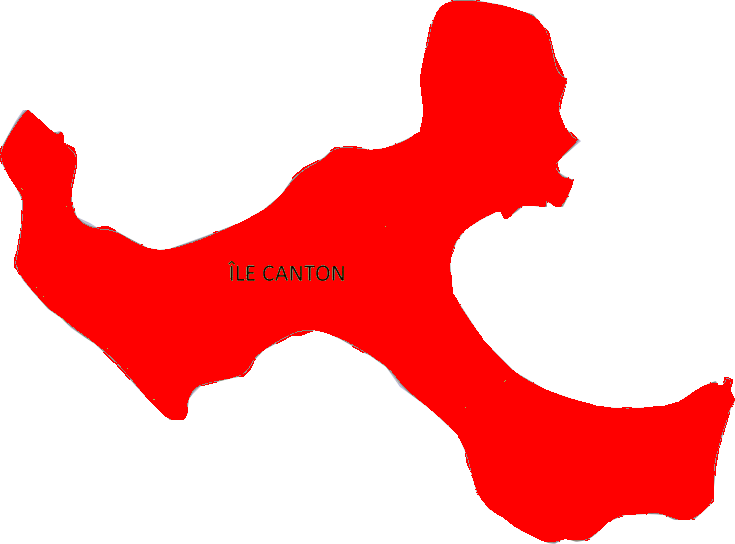

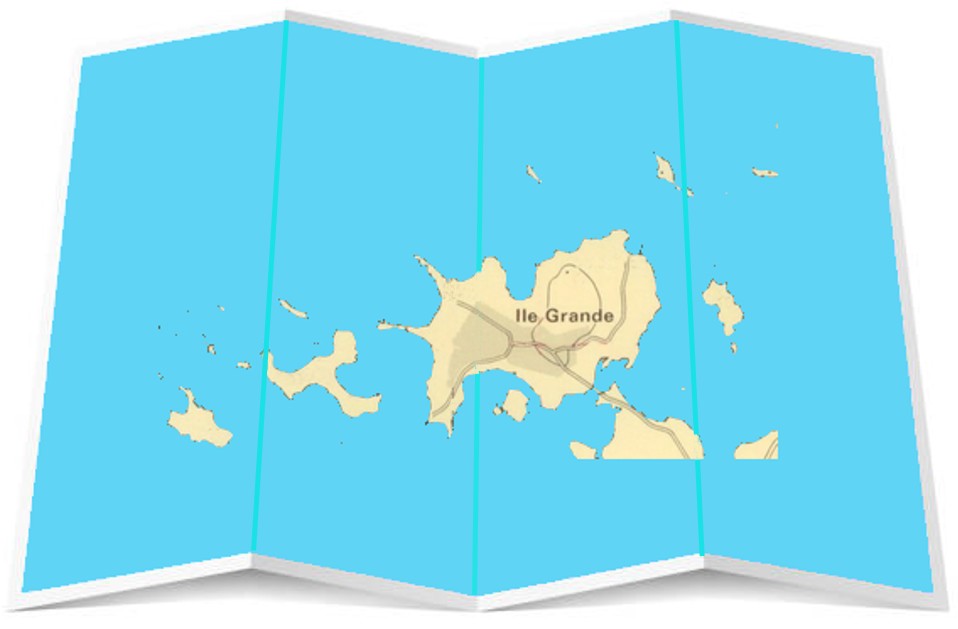

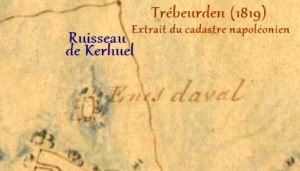

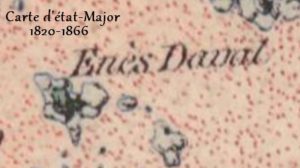

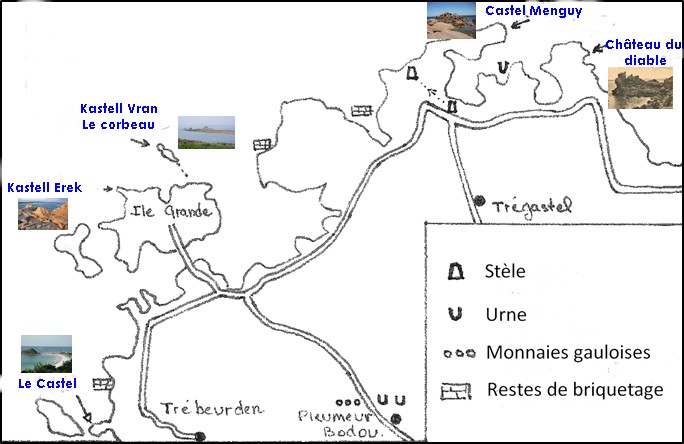

Ce saint, qu’on invoquait contre la toux des enfants, avait une chapelle à l’île Canton, en Pleumeur-Bodou, et qui datait du temps que l’île était rattachée à la terre ferme avec le reste de l’archipel : la chapelle s’étant effondrée, on transporta la statue du saint dans une autre église du littoral ; mais il restait une croix dans l’île.

NB – Charles Le Goffic ignore donc qu’il y avait trois croix !

On continua d’y honorer le saint de la façon suivante : quand un enfant était atteint de coqueluche, on chargeait un pauvre de se rendre chez trois veuves de la paroisse et de quêter chez chacune un morceau de pain. Après quoi, le « pèlerin par procuration » se rendait à l’île et déposait sur le socle du calvaire les trois morceaux de pain en récitant trois pater et trois ave. L’oppression du petit malade diminuait aussitôt, quand elle ne cessait pas sur l’instant.

L’âme bretonne E (Charles Le GOFFIC – 1902)

Quant à Félix Le Dantec, voici ce qu’il rapportait :

“J’ai constaté récemment, chez mes voisins de campagne à Pleumeur-Bodou, une superstition vraiment intéressante au sujet de la valeur des mots.

Dans une île de la côte, l’île “Agathon” ou à “Canton”, a existé naguère un sanctuaire de Saint André (en breton Andréo) dont il reste encore quelques vestiges ; on y va en pélerinage pour la guérison de la coqueluche parce que le mot coqueluche :”dréo” précédé de l’article “ann” fait “ann dréo” qui se prononce comme le nom du saint.